2018年,我入职烟台理工学院文法学院,站上新闻学专业讲台,开启逐光育人之旅。此前在另一高校的历练,让我对教育有了初步认知,而真正投身其中,才体悟到这是一场漫长的修行,需穷尽心力去雕琢每一堂课、呵护每一颗年轻心灵。

一、课堂内外,以梦为马

《纪录片编导与制作》是新闻学子们心怀热忱的逐梦之课。初上这门课时,我便立下目标:要让学生在理论浸润与实战磨砺中,成长为有温度、有深度的讲述者。第一次布置拍摄任务,我特意选取校园里默默奉献的后勤人员作为主题。选题会上,同学们带着青涩创意蜂拥而至,有的聚焦在晨曦中清扫的阿姨,有的想记录维修师傅攀爬高处维修的背影。我逐一点评,引导他们挖掘平凡中的不凡,还分享国内外经典纪实作品的叙事技巧,像《海豚湾》如何用紧凑节奏呈现震撼真相,启发他们构思。拍摄时,问题接踵而至。有组同学因光线不足画面模糊苦恼,我带着他们学习三脚架辅助、外接光源的窍门;有组陷入采访冷场窘境,我示范如何用真诚眼神交流、抛出开放性问题打开受访者心扉。当一部部带着泥土芬芳与青春热度的作品呈现在课堂上,我由衷欣慰。有部作品里,食堂大叔粗糙大手下是为学生盛饭时的温柔,让不少同学湿了眼眶。这堂课,不仅教会他们技术,更种下用影像传递善意的种子。

记得当年第一次上《广播电视概论》的课,我在课堂上示范电视采访的技巧。当讲到"沉默也是有力的表达"时,有位同学突然举手:"如果被采访者永远不开口呢?"他的问题让我想起山东省教育科学研究院课题中的案例,那些用镜头代替语言诉说的年轻人,正在重构传播学的边界。我将课件里的虚拟访谈改为实景拍摄,带着全班人走进之前那位同学拍摄过的一个社区养老院。在布满皱纹的双手特写与药盒空壳的空镜头中,那同学第一次主动讲述:"这里每个老人都在等子女的电话,就像我等了七年那个没打来的急救电话。"他的摄像机成了连接生者与逝者的介质,而我的教学笔记上,记满了关于创伤疗愈的新思考。

二、竞赛磨砺,永不止步

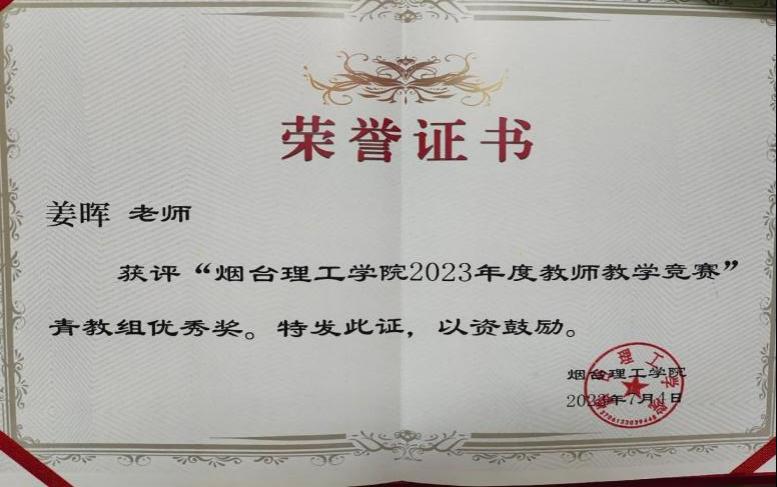

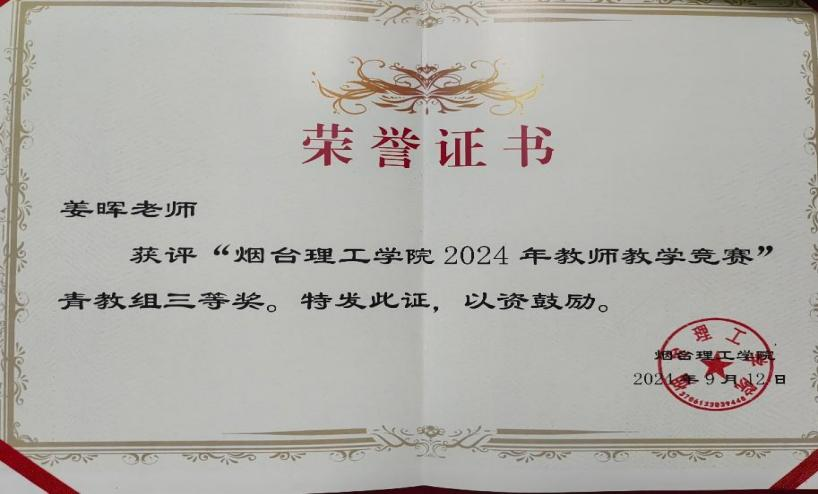

青年教师教学竞赛的通知刚下达,我便摩拳擦掌。备赛的日子,我将《传播学概论》课程反复拆解重塑。起初,教学设计总显呆板,PPT花哨却抓不住重点,讲解也缺乏感染力。我录下自己试讲全程,一帧帧回看,划掉多余动作,精炼每一句表述。向老教师请教时,他们指出我互动环节的缺失,文法学院的林院长和其他几个有经验的老师们都给了很多中肯建议,我后来设计课堂小组抢答、模拟电台直播间等环节,让沉闷教室活跃起来。虽然最终没有取得非常理想的名次,但想到那一整个学期的奋斗,亦是问心无愧,深深感受到了用汗水诠释对教学的敬意。

三、课题钻研,破局开路

主持山东省教科院和烟台市社科联课题时,聚焦新媒体对本地文化传播影响,我带着学生穿梭在烟台大街小巷调研。我们采访非遗传承人,记录鱼灯制作工艺濒临失传的困境;在海鲜市场,听渔民讲述海洋文化如何在年轻一代中式微。这些一手素材,化作课题报告里有血有肉的案例,为地方文化破圈传播提供新思路。院校研究课题则剑指教学改革,我联合多专业教师,探索跨学科融合课程体系。模拟真实新闻现场,文法、计算机专业学生协同制作新闻专题片,打破学科壁垒,为复合型人才培养趟出新路。

四、仁心为怀,守护成长

在一次实践课的课间休息时,一位学生低着头,声音颤抖:“老师,我是不是真不适合做新闻?”她刚在采访中被拒之门外,满心失落。我递上纸巾,讲起自己初入行时被采访对象冷脸相对的囧事,分享如何提前做足功课、用真诚打动对方的秘诀。此后,我为她量身定制模拟采访训练,从校园新闻起步,逐步挑战社会热点。看着她再次站上讲台分享采访成果时自信的模样,我深知,教育就是用耐心陪伴迷茫者找到方向。 从教多年,我深悟教育真谛:它不是简单知识传递,而是用理想信念为学生点亮灯塔,以仁爱之心为他们抵挡风雨,在躬耕不辍中与学生共赴成长之约,向着教育理想彼岸破浪前行。

走在综合楼文法学院实验室门口的长廊,总能看到学生们扛着三脚架奔向各个实训基地。他们镜头里跃动的光斑,让我想起初登讲台时在《传播学概论》课本上写下的批注:"真正的传播不是声波的传递,而是灵魂的共振。"暮色中的烟台理工学院正在亮起灯火,而我们的取景框里,永远有等待破茧的微光。

作者简介:姜晖,烟台理工学院文法学院新闻系教师,从事《音视频节目制作》、《纪录片编导与制作》、《广播电视概论》、《传播学概论》等课程的教学工作。主持山东省教育科学研究院课题1项,烟台市社科联课题2项,发表学术论文1篇。

文法学院