从新闻现场到三尺讲台,从记录时代到培育新人,当我四年前放下记者证拿起教鞭时,始终带着媒体人求真求实的烙印。作为网络与新媒体专业的班主任,我逐渐领悟到:教育不是精心设计的表演,而是以真心换真心的过程。那些在采访中锤炼的共情能力,此刻正转化为读懂学生的密钥。在与网络与新媒体专业学生共同成长的路上,我始终将“真诚”作为育人底色,在实践中探索出四条路径。

一、真诚倾听:打破年龄与身份的对立

面对“00后”学生群体的多元特质,我摒弃“经验灌输式”说教,坚持用平等对话建立信任。当大三学生在考研、就业的十字路口焦虑失眠时,我选择在课余时间做“树洞”,通过梳理专业课成绩、实践经历等客观事实,帮助他们看清自身优势;当新生因专业认知偏差陷入迷茫时,我通过宿舍走访捕捉细微情绪波动,用往届生的真实成长案例为其注入信心。这些看似琐碎的交谈,实则是将选择权交还学生的过程——教育者的角色不是提供标准答案,而是帮助年轻人听见自己内心的声音。

二、真诚信任:构建自主成长的支点

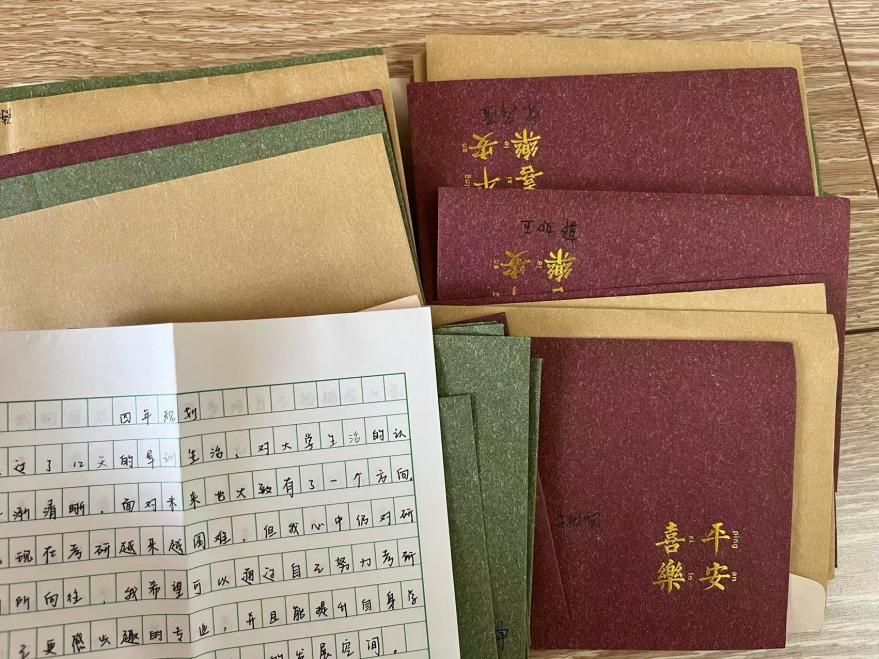

在长期育人实践中,我始终相信“被期待的目光能激发向上的力量”。从大一入学时我就为每个学生发放了一张“四年目标信封”,让学生不仅写下大学四年的目标,而且细化成每个学年的小目标,到每个学年重启信封时开始每个人的个性化复盘,也曾有人质疑“让学生自主制定目标容易流于形式”,但事实证明,当教育者用专业视角帮助其拆解大目标为月计划、周任务时,学生反而在动态调整中锤炼出宝贵的自我管理能力。我坚信那些最初歪歪扭扭写着“争取不挂科”的学生,最终将在毕业季交出了令人惊喜的成长答卷。

三、真诚创新:搭建知行合一的桥梁

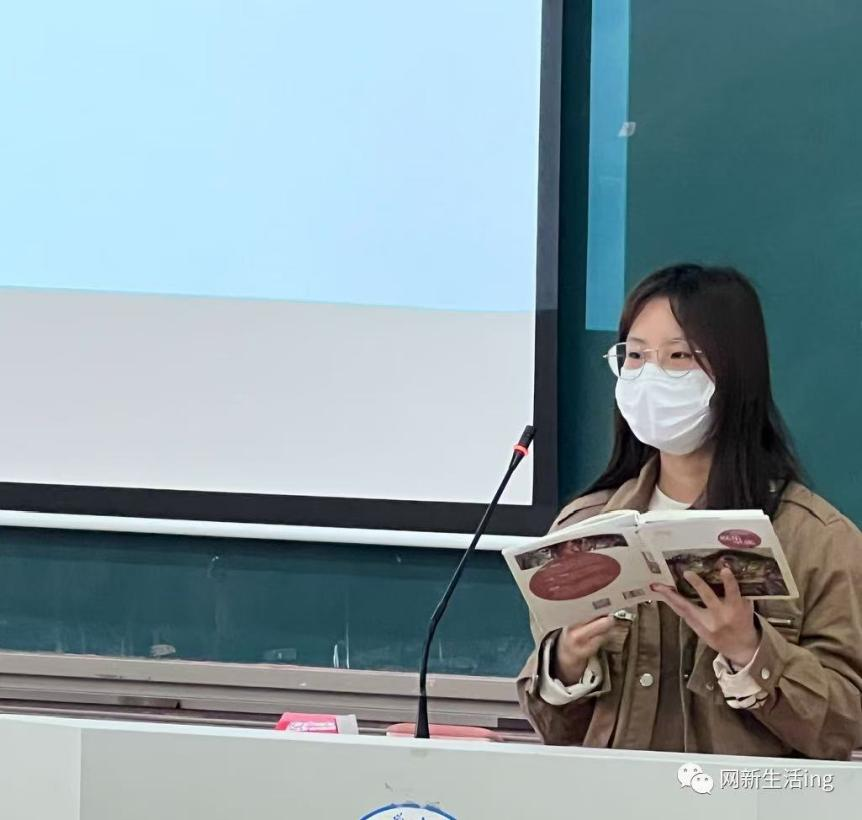

作为新媒体专业教师,我深知“纸上得来终觉浅”。我在《新闻采访与写作》《新媒体产品设计与项目管理》等课程中创设情境模拟,让学生在角色扮演中学会知识、理解行业规范;我召开读书会,邀请同学们分享自读书过程中的感悟;针对自媒体运营实践需求,带领学生用真实账号完成“万粉孵化实验”。这些打破传统课堂边界的尝试,本质上是对教育规律的尊重——只有让知识在真实场景中落地生根,才能点燃学生的求知热情。当看到学生在产品模拟介绍会上激情地分享自己的策划,在读书分享会为观点碰撞出创意火花,我更加确信:教育的真谛不在于复制经验,而在于唤醒思考。

四、真诚守护:在细微处静候花开

教育不是疾风骤雨的改造,而是春风化雨的浸润。从担任班主任起,我坚持在闲谈中捕捉学习生活状态,关注每个学生的课堂表现、实践成果与目标达成度;对考研学生进行鼓励和指导。我希望用这种持续而克制的关注,让学生既感受到被重视的温暖,又保有自我探索的空间,不替我们做决定,但希望他们每次迷茫时抬头,总能看见一盏不灭的灯,为他们明确方向,坚定信念。

教育是师生共同书写的叙事诗,真诚则是贯穿始终的韵脚。当曾经在班会上低头不语的学生,如今能站在模拟招标会的讲台从容陈述方案;当那些塞在信封里的“涨粉十万”的稚嫩目标,逐渐演化为对内容价值的严肃思考;当读书分享会中的讨论从网络热梗延伸到传播学经典理论,我深刻体会到:教育者的真诚不是刻意的姿态,而是对成长规律的敬畏、对育人使命的忠诚。这份真诚未必惊天动地,却能在岁月沉淀中滋养出向上向善的力量——这或许就是教师这个职业最动人的浪漫。

站在2025 年的春天回望,我时常想起初为人师时的忐忑。那时的我总想用严密的规划掌控成长节奏,却在与学生的碰撞中逐渐明白:教育不是雕刻标准件,而是守护每个生命独特的生长节律。那些装在信封里的年轻誓言,那些写在成长刻度表上的微小进步,那些在课堂争辩中迸发的思想火星,都在无声地诉说着一个真理——唯有以真诚为舟,方能载着教育的初心,穿越时代的激流,抵达育人的彼岸。

作为教育工作者,我们既是时光的见证者,更是成长的播种人。在新时代的教育征程中,我愿继续做一名智慧的耕耘者,在学生心中播下梦想的种子,静待花开满庭。

作者简介:烟台理工学院网络与新媒体专业讲师、班主任。毕业于陕西师范大学,曾任山东电视台新闻记者,现从教四年,主讲《新闻采访与写作》《数字摄影》《新媒体产品与项目管理》等课程,教育中始终秉持“实践育人,真诚赋能”理念。

文法学院