数字原野的拾穗者

(主题:躬耕态度)

我始终认为教育不是一场精心设计的表演,而是教师与学生共同开垦一片知识的沃土。我们都是数字原野之中的拾穗者,区别不过是“闻道有先后”。我始终希望自己能够成为第一个捡起麦穗的孩子,惊呼着把它展示给所有的同伴。

一、备课:与时间赛跑的专业课

"老师,你的PPT里居然有昨天的热搜!"每当听到学生这样的惊叹,我总会想起那些与时效性较劲的日子。作为网络与新媒体专业的教师,我不允许我的课件里有超过三年的案例。每当刷到热点事件,我下意识的反应就是寻找它与我课堂的结合点。这种"追热点"式的备课,让我的教案永远带着新鲜的温度。

为了将碎片化的素材转化为系统化知识,我的电脑里存着按年份分类的"案例银行"。在烟台街头公交车站拍摄的视频,变成了数字交互课的导入案例;参观辽宁博物馆记录的AR/VR体验动线,成为"沉浸式传播"的教学材料。这些积累让我的课件形成了独特的"年轮结构"——核心理论如树木主干始终稳固,案例则如新叶般年年更替。

二、技术赋能:真心里的巧心

"老师,您的B站教程比网课还详细!"这条学生弹幕,让我想起制作H5小游戏教学视频的那些周末。当发现课堂时间不足以带学生探索更多更丰富的H5交互形式时,我萌生了自己制作教学视频资料的想法。我拍摄了共计66分钟的教程视频发布到B站,逐一检查每条字幕的正确性,并公开分享素材包,其中一期获得了2.1万播放,500+赞和900+的收藏。很多其他学校的学生也在评论区和私信里询问我制作过程中遇到的难题,我都一一帮他们解答,因为我相信“有教无类”,并且我也能从中获得有益的启发。

在信息化教学探索中,我始终坚持"工具为人服务"的原则。课堂上分享的视频资料,可以随时在手机上通过学习通的“课程资料”进行回顾。学习通的各种课堂互动工具被改造成"课堂能量值"积分系统,小组任务、投票、问卷、课堂提问都是获取积分的机会,把“一言堂”变成了你来我往的“思维交响曲”——既有教师指挥的主旋律,又有学生的即兴变奏。这些求真也取巧的尝试,让技术真正流淌在教育的毛细血管里。

三、赛教融合:从讲台到赛场的破壁者

去年四月参加第十六届大广赛青年教师研修班的经历,彻底改变了我的竞赛指导方式。当看到企业导师展示的汽车类短视频创作公式"3秒好奇+7秒痛点+15秒解决方案"时,我突然意识到:竞赛不是孤立的比拼,而是教学改革的试验田。

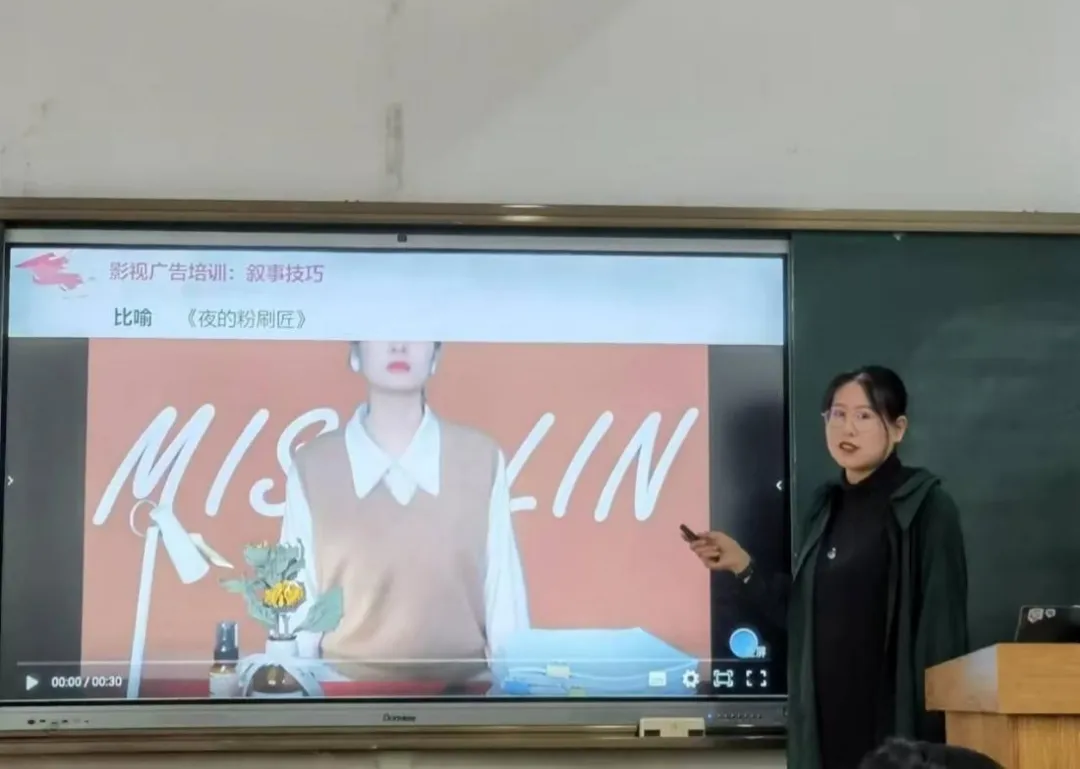

返校后,我立即将赛事标准引入课堂。在"图像处理技术"课上,学生期末作品直接对标大广赛的命题需求。我在“数字媒体创意”的课堂上,带领学生逐一分析往届获奖的平面类、短视频和广播类作品,鼓励他们开阔思路,大胆创新。这种"以赛促学"的实践结出了果实。我指导的学生连续两届拿到了学院奖的优秀奖。

同时,我也重视在比赛中精进自身的教学能力。我参加了两届校内的教学比赛,均进入了复赛。在教学比赛中我反复修改课件到最后一刻,也让我对教学的内容有了更多的反思和灵感。

我相信,唯有永葆"空杯心态"的教育者,才能让知识的清泉永远鲜活。

结语

站在讲台上,我时常提醒自己:教师这份职业最动人的特权,不是站在高处播撒知识的种子,而是永远拥有与幼苗并肩生长的权利。当我们能以学习者的姿态扎根教育的土壤,那些在师生之间流动的晨露与星光,终将汇聚成专业发展的汩汩清流——这或许就是教师保持"学生心态"最丰厚的馈赠。

从最初追求完美的45分钟课堂表演,到现在更看重学生眼底燃起的光亮;从单方面输出知识的"主播",成长为与学生共同开荒的"数字农夫"。或许这就是躬耕的真谛——不在于展示精心修剪的成果,而在于日复一日弯下腰去,让每一粒种子都能在适合的土壤里生长。

在这片瞬息万变的数字原野上,我和我的学生们仍在继续着这样的耕作:有时挥汗如雨,偶尔收获惊喜,但始终相信,只要扎根真实的土壤,教育的秧苗自会找到生长的方向。

文法学院